يعد قطاع البيئة المبنية (Built Environment) أحد القطاعات الحيوية المتطورة بشكل متسارع عالمياً، ويرافق هذا التطور اهتمام متزايد لخفض الانبعاثات الكربونية على اختلاف أنواعها الناتجة من هذا القطاع.

ولاستكشاف الأثر البيئي للمباني خلال دورة حياتها الكاملة وكيف تسهم الأبنية في زيادة الانبعاثات الكربونية، أجرى فريق سولارابيك حواراً معمقاً مع المهندسة وخبيرة الاستدامة غادة رحال. تشارك غادة، التي تملك خبرة واسعة في مجال تطوير المباني الخضراء والمستدامة في المنطقة العربية، رؤيتها حول الانبعاثات الكربونية في قطاع البناء وتقترح حلولاً عملية لتقليلها، مع التركيز بشكل خاص على واقع وتحديات المنطقة العربية ودول الخليج.

في ظل التحديات المناخية العالمية المتزايدة والسباق العالمي لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، أصبح الحديث عن قطاع البيئة المبنية يتصدر المشهد في نقاشات الاستدامة. لماذا يحتل هذا القطاع بالتحديد هذه الأهمية القصوى في حوارات الاستدامة والحياد الكربوني؟

أولاً، وللإجابة على هذا السؤال علينا أن نتعرف على مفهوم البيئة المبنية، حيث يشير هذا المصطلح إلى كل ما يحيط بنا من بيئة صناعية أوجدها الإنسان للقيام بأنشطته اليومية في منازلنا وأحيائنا السكنية ومكاتب عملنا وبنيتنا التحتية وغيرها. لذا تتصدر البيئة المبنية معظم حواراتنا في الاستدامة والحياد الكربوني لأنها أشبه بالنسيج الذي تُقام عليه حياتنا اليومية.

في الواقع، عند النظر إلى المباني و الكتل الإسمنتية المُشكّلة لهذا القطاع، نجد أنها ليست مجرد مكونات وهياكل خاملة، بل على العكس هي بنى مستهلكة للطاقة والموارد على طول دورة حياتها، ابتداءً من عمليات البناء وما يسبقها من استخراج ومعالجة للمواد الخام (من حديد وألمنيوم) وما يصاحب ذلك من عمليات نقل وجمع لهذه المواد، مروراً بمرحلة تشغيل تلك المباني وما تتضمنه من عمليات التكييف والتدفئة والإضاءة، ولا ننسى أيضاً ما تتطلبه المباني أيضاً من صيانة، وأخيراً ننتهي إما بتجديد هذه المباني أو حتى هدمها والتخلص منها.

و أثناء هذه الرحلة الكاملة، لدينا جزء لا يتجزأ من مجموع الانبعاثات الكربونية الصادرة من المبنى والتي غالباً ما يتم التغاضي عنها، ألا وهي الكربون المُدمج المختزن (Embodied Carbon)، والذي يعرف بكونه كمية الانبعاثات الصادرة من المواد والتي غالباً ما تُقدّر بالأطنان خلال دورة حياة البناء الواحد أي خلال مراحل الاستخراج والتصنيع والنقل والبناء والتخلص من المبنى.

ووفقاً للتقرير العالمي للأبنية الخضراء بعنوان “جلب الكربون المدمج إلى الواجهة”، تشير المعطيات إلى أن المباني مسؤولة عن حوالي 39% من انبعاثات الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة، منها 28% تأتي من العمليات التشغيلية مثل التبريد داخل المبنى، والبقية تأتي من المواد وعمليات البناء.

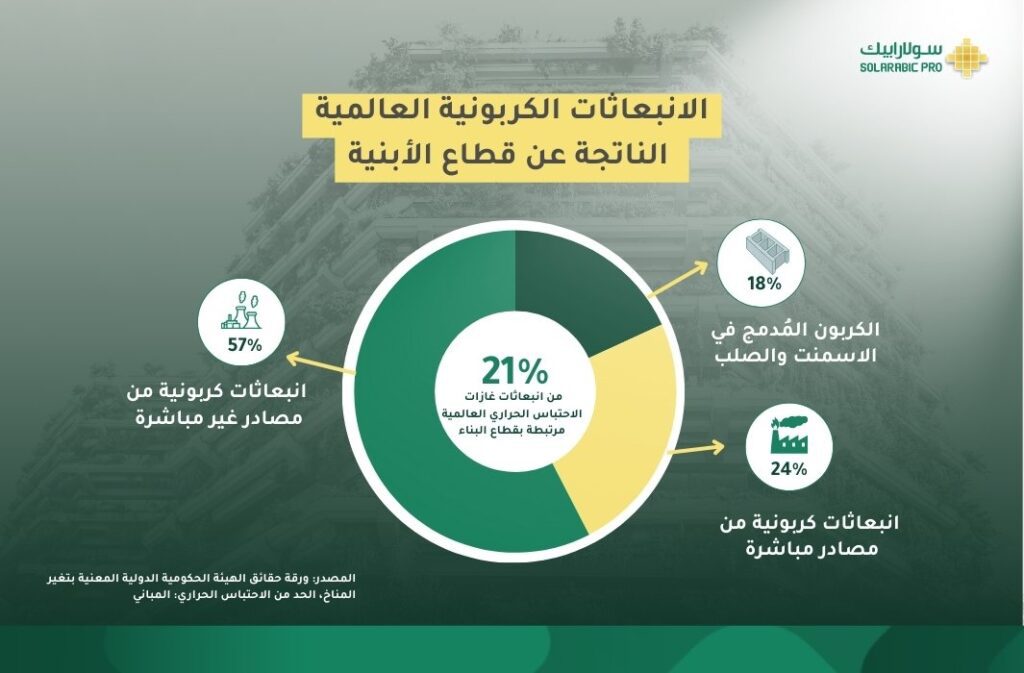

أما ورقة الحقائق الصادرة من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) فتشير إلى أن قطاع المباني يسهم بحوالي 21% من نسبة الغازات الدفيئة عالمياً، ولذا وبعد التمعن بهذه الأرقام، لابدّ أن نولي مجمل الاهتمام إلى هذا القطاع.

الأرقام المذكورة مفاجئة حقاً، ولكن لكي نضعها في سياق أوسع. نسمع دائماً أن قطاع النقل هو المسؤول الأكبر عن تلوث البيئة، ولكن وفقاً لما ذكرتِ يبدو أن البيئة المبنية تلعب دوراً أكبر. هل يمكنك مقارنة تأثير هذه القطاعات المختلفة على التغير المناخي، وتوضيح لماذا لا يزال دور قطاع البناء مغيّباً نسبياً في الوعي العام؟

في الحقيقة لقطاع البيئة المبنية النصيب الأكبر من هذه الانبعاثات. ووفقاً لورقة حقائق أخرى نشرتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ(IPCC)، فإن قطاع النقل يسهم بحوالي 15% من الانبعاثات العالمية، في حين تأتي 21% من هذه الانبعاثات من قطاع البيئة المبنية، و24% من قطاع الصناعات الثقيلة، و34% من قطاع الطاقة.

وهنا أودّ التنويه إلى أن نسبة 39% التي ذكرتها قبل قليل هي نسبة الانبعاثات الصادرة عن هذا القطاع و المرتبطة بالطاقة، أما نسبة 21% فهي النسبة الكلية للانبعاثات الصادرة عن المباني عالمياً.

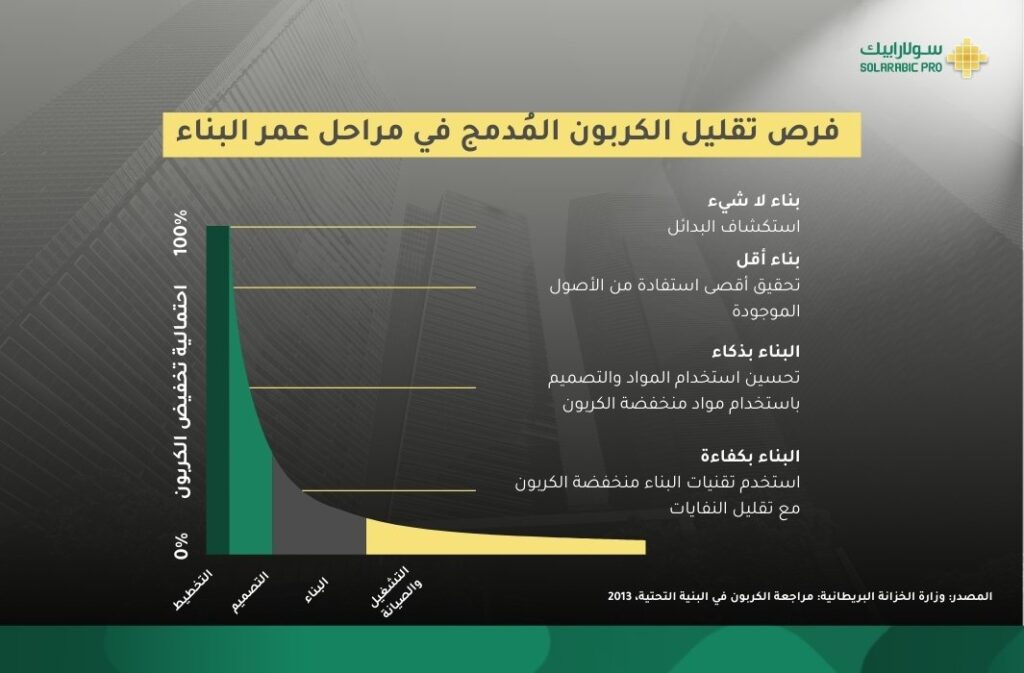

ذكرتِ في البداية أن هذا القطاع يساهم بالانبعاثات على طول دورة حياة المبنى، دعينا نتعمق أكثر في مصادر الانبعاثات بشكل تفصيلي. لندرس هذه الدورة ولنبدأ بأول مرحلة وهي التصميم. كيف للمعماريّ والمصمم والمخطط الحضريّ أن يقلل من كمية الانبعاثات الصادرة من المبنى خلال مرحلة التصميم؟

تكمن الإجابة في منهجية التصميم المتكامل في المراحل الأولى المبكرة من عمر البناء، فمثلاً يمكن تبني استراتيجيات التصميم السلبي(Passive Design Strategies)، والتي تشمل اختيار توجيه المبنى، ودراسة موضع النوافذ، وتعظيم الإنارة الطبيعية وتقليل الحاجة لأي إنارات اصطناعية، وتحسين التهوية الطبيعية، وهو ما يترتب عليه تقليل أحمال التكييف والتدفئة داخل المبنى، طبعاً مع الأخذ بالاعتبار العزل الحراري للمبنى.

كما يمكن للمعماري أيضاً اختيار المواد منخفضة الانبعاثات الكربونية من مصادر مستدامة، وهو ما يمكن إنجازه بواسطة دراسات تقييم دورة الحياة (Life Cycle Assessment LCA)، حيث يتم مقارنة الأثر البيئي لمجموعة من خيارات مواد البناء واختيار الأنسب للمشروع. ولا ننسى أيضاً إجراءات كفاءة الطاقة من أتمتة، وأجهزة تحكم بدرجات الحرارة والإضاءة وغيرها.

وأخيراً، وكمكمّل لهذه الجهود وبعد حصولنا على مبنى بمستوى جيد من كفاءة الطاقة، نوصي بالتوجه لتركيب الأنظمة الكهروضوئية، كتتويج لهذه المساعي المستدامة. إلا أنني لا أفضّل التوجه للطاقة الشمسية مباشرة دون استكمال أو استيفاء إجراءات كفاءة الطاقة المتاحة والممكنة للمبنى خلال مرحلة التخطيط والتصميم.

نسمع كثيراً عن التخطيط الحضري المستدام وأهمية اختيار المواقع المناسبة للمباني. في المناطق العربية، وخاصة في دول الخليج التي تشهد اليوم طفرة عمرانية هائلة، كيف يمكن لاختيار الموقع أن يكون عاملاً أساسياً في تقليل الانبعاثات الكربونية؟ وهل ترين أن المدن الجديدة في المنطقة تأخذ هذا الجانب بعين الاعتبار؟

بكل تأكيد! عندما أرغب في البناء، علي أن أفكر بعوامل عديدة، منها مثلاً ما مدى قرب البناء عن وسائل النقل العامة والمرافق العامة والتسهيلات. ولأوضح ذلك سأروي تجربة شخصية.. عندما كنت أسكن بالقرب من المترو في دبي، لم أكن أفكر أبداً بشراء سيارتي الخاصة، في حين أنني اضطررت لشراء واحدة عندما انتقلت للسكن في مكان بعيد تماماً عن وسائل النقل العامة.

ونقطة جوهرية أخرى أذكرها حول اختيار الموقع: ألا وهي استخدام الأرض، علينا أن نختار موقعاً بحيث لا نسهم في خلق اضطرابٍ في الموائل الطبيعية أو الإضرار بالأراضي الزراعية، هذا بالطبع يخدم غرضنا الأساسي؛ تخفيض الانبعاثات الكربونية.

ماذا عن المواد؟ مواد البناء هي العامل الحاسم في مسألة الانبعاثات الكربونية للمباني. في ضوء ارتفاع تكاليف المواد المستدامة وندرة المعرفة بها في بعض الأسواق، ما هي البدائل الأكثر فعالية من حيث التكلفة والأثر البيئي في آن واحد؟

للإجابة على هذا السؤال، أودّ أن أذكر تقرير منتدى الاقتصاد العالمي: “القطاعات عالية الانبعاثات: التحديات والفرص لموردي الطاقة منخفضة الكربون” والذي أشار إلى أن الصلب احتلّ المركز الأولى على قائمة مواد البناء المسببة للانبعاثات الكربونية بنسبة 8%، يليه الأسمنت بنسبة 6%، ثم الألمنيوم بنسبة 2%.

وعند الحديث عن اختيار المواد، يجب أن نذكر البدائل الخضراء المستدامة الأكثر ملاءمة لأسواق الشرق الأوسط، حيث بدأت هذه الخيارات مؤخراً تؤخذ بعين الاعتبار، كما أن المنطقة تعتبر سوقاً واعدة لهذه الحلول مع التوجه المتزايد للاستدامة. ومن الأمثلة على هذه المواد الأخشاب من مصادر مستدامة (Sustainably – Sourced Timber) أو الإسمنت والصلب المعاد تدويرهما.

ولأوضح أكثر، يتطلب الصلب المعاد تدويره طاقة أقل بكثير أثناء عملية التصنيع من تصنيع الصلب من المرة الأولى. ومن الأمثلة الأخرى على هذه البدائل الخرسانة منخفضة الانبعاثات والمواد الأسمنتية التكميلية (SCMs)، وهي مساحيق قابلة للذوبان من السيليكا، تستخدم كبدائل جزئية للكلنكر في الأسمنت أو كبدائل جزئية للأسمنت البورتلاندي في مخاليط الخرسانة.

الاقتصاد الدائري منهجية تتردد كثيراً في الخطاب البيئي العالمي. كيف يمكن تطبيق مبادئها في قطاع البناء والتشييد؟ هل يمكنك توضيح بعض النماذج الناجحة عالمياً وكيف يمكن تبنيها في منطقتنا العربية مع مراعاة التحديات المناخية والثقافية الخاصة بنا؟

نعم، بدأنا نرى مثل هذه النماذج في عدة مناطق ومدن حول العالم، في كوبنهاجن ولندن وغيرها. كما أن تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في قطاع البيئة المبنية أساسي ولا غنى عنه في كل مراحل البناء ويمكن تبنيه في منطقتنا، وهو أمر لا يساهم فقط في تقليل الانبعاثات، بل أيضاً يقلل من استنزاف الموارد ويقلل من المخلفات.

من أشهر استراتيجيات الاقتصاد الدائري في قطاع البيئة المبنية مبدأ التصميم لغرض التفكيك وإعادة الاستخدام (Design for Disassembly and Reuse). في هذه الاستراتيجية نستخدم وحدات معيارية للبناء يمكن فصلها عن بعضها بسهولة عند انتهاء العمر التشغيلي للبناء ومن ثم يمكن إعادة استخدامها في مباني أخرى.

أيضاً، استعادة المواد وإعادة تدويرها(Recovery and Recycle)، تحديداً في سيناريوهات هدم البناء، حيث نلجأ لاستراتيجية استعادة بعض المواد في عمليات بناء جديدة أو لاستخدامات مختلفة أخرى .

و أيضاً تشمل الاستراتيجيات الأخرى ترميم وتجديد البناء (Renovation and Retrofitting) – وفقاً لحالة المبنى وطبقاً لدراسات تقييم دورة الحياة.(LCA)

تحدثنا عن المباني الجديدة وتصميمها وتشغيلها، ولكن ماذا عن الملايين من المباني القائمة في مدننا العربية؟ وفقاً للإحصاءات، فإن معظم الانبعاثات تأتي من المباني الموجودة بالفعل وليس من المباني الجديدة. كيف يمكن معالجة هذه المشكلة؟ وهل الحل دائماً هو الهدم وإعادة البناء أم هناك خيارات أكثر استدامة؟

حسناً للإجابة عن السؤال ولكوني متخصصة أكثر في العمل مع المباني القائمة على أرض الواقع، فإننا في أغلب الأوقات نتجه لخيار تحديث المبنى(Retrofitting)، وهي منهجية متبعة لتحسين المبنى من ناحية استهلاك الطاقة وخفض أثره البيئي، وفيها يتم تحسين عزل الجدران والأسقف والنوافذ لتقليل احتياجات التبريد أو التدفئة حسب الموقع.

كذلك يتم تحسين أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، والتي حسب الدراسات قد تستهلك 60-80% من فاتورة الطاقة، خاصة في دول الخليج العربي، وهي دائماً نقطة تركيزنا عند إجراء أي تدقيق طاقي أو إدارة لاستهلاك الطاقة في المبنى.

أيضاً الإضاءة، عند تحديث المبنى، نعمل على تحسين كفاءة أنظمة الإضاءة، ودائماً ما نتجه نحو المصابيح الموفرة للطاقة. ومن الممكن أن نتجه أحياناً لحلول قد تستغرق مدة استرداد المال فيها فترة أطول، مثل تحديث غلاف المبنى نفسه. وكل هذه القرارات دائماً يتم اتخاذها خلال عمليات التدقيق الطاقي.

ما الفيصل والمعيار للذهاب لاستصلاح المبنى وتجديده أو الذهاب إلى الهدم؟

كلمة السر هي تقييم دورة الحياة. أحياناً قد يكون هدم المبنى والتخلص منه ثم إعادة بنائه أقل أثراً بيئياً. لذا فإن خيار استصلاح المبنى أو إعادة تجديده أو حتى هدمه يعتمد بشكل أساسي على تقييم دورة الحياة وحساب كمية الانبعاثات الكربونية في كل سيناريو (الكربون المدمج، الانبعاثات التشغيلية كاستهلاك الطاقة وغيرها، والانبعاثات بنهاية العمر التشغيلي للمبنى).

نعلم جميعاً أن التحول نحو الاستدامة يتطلب حوافز اقتصادية وأطراً تشريعية داعمة. في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها المنطقة العربية، ما هي الآليات المالية والتشريعية التي يمكن أن تدفع قطاع البناء نحو خفض انبعاثاته الكربونية؟ وهل هناك نماذج ناجحة يمكن الاستفادة منها في هذا المجال؟

هناك عدة آليات، منها تسعير الكربون أو مخططات تداول الانبعاثات (ETS)، ويتم فيها فرض الأسعار على الانبعاثات الكربونية من المبنى، وهذا يعد حافزاً لأصحاب الأعمال ومالكي ومنفذي المشاريع للجوء إلى خيارات تخفض من كمية الانبعاثات على اختلاف أنواعها الصادرة من المبنى. وما زالت هذه المخططات قيد التطوير، خاصة في منطقتنا، ولكن بدأنا نرى تطوراً في بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية وقيامها بإنشاء مركزاً لتقنيات التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه.

أما الآليات التحفيزية الأخرى فتشمل شهادات الأبنية الخضراء، المحلية منها والعالمية، مثل شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)، وشهادة مستدام في السعودية، و شهادة GSAS القطرية، وهي منتشرة بكثرة في منطقتنا، حيث توفر أطراً لتقييم ومنح شهادات للأبنية التي تنجح بتحسين كفاءة الطاقة وخفض انبعاثاتها وفقاً لتصنيفات معينة. هناك أيضاً الحوافز الحكومية من منح وإعانات واعتمادات ضريبية. فمثلاً، هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) توفر منحاً عند تركيب الأنظمة الكهروضوئية على أسطح المباني والمنازل تحت إطار مبادرة “شمس دبي”.

لدينا أيضاً السندات الخضراء، وهو مصطلح شاع استخدامه في الآونة الأخيرة، وبدأت فعلياً عدة شركات في الإمارات بإصدار سندات خضراء لتمويل مشاريعها المستدامة، إضافة إلى عقود أداء الطاقة (EPC) وهي آليات ونماذج تمويل شائعة، خاصة في الإمارات، مثلاً لدينا سوبر اتحاد إيسكو في الإمارات، وترشيد إيسكو في السعودية لتنظيم أسواق خدمات كفاءة الطاقة. ونتطلع لرؤية المزيد من هذه النماذج مستقبلاً في المنطقة بأكملها، لنبني منازل، وأحياء سكنية ومدناً خضراء، حية وتنبض بالحياة.

حول الخبير

غادة خبيرة متخصصة في الاستدامة والطاقة، تتمتع بخبرة واسعة في كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، واستراتيجيات الاستدامة. تشغل حالياً منصب مديرة الاستراتيجية والاستشارات في شركة AESG، حيث تساعد المؤسسات على إزالة الكربون وتحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة. لعبت دوراً رئيسياً في إدارة عقود أداء الطاقة ودعم المبادرات الخضراء الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تشغل غادة منصب قائدة الطاقة المستقبلية في مجلس الطاقة العالمي، ومسؤولة التعليم والفعاليات في فريق التطوع “Advancing Net Zero”.

تحمل غادة شهادتي ماجستير في الهندسة الميكانيكية ودراسات الطاقة. وهي حاصلة على شهادة مدير طاقة معتمد (CEM)، وشهادة أخصائي قياس وتحقق (CMVP)، وشهادة LEED AP للتشغيل والصيانة، وشهادة استدامة (PQP). حصلت غادة على جائزة “النجم الصاعد في الاستدامة وقيادة الطاقة” من قمة المرأة في مجال الطاقة لعام 2023. وهي مناصرة لقيادة المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، تتمتع بسجل حافل في الدعم الفني والتطوير الاستراتيجي وإدارة المشاريع. وتتحدث بانتظام في مؤتمرات الصناعة، وتشارك خبراتها وتلهم الآخرين في قطاع الطاقة.

تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…

نتمنى لكم يوماً مشمساً!